Dossiers Cyna >

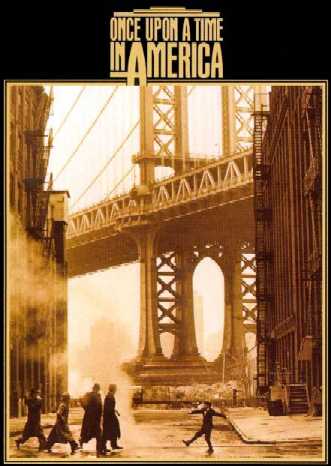

Once upon a time in America

Sergio Leone (1929-1989) est un réalisateur consacré dans le monde entier. Il est le fondateur d'un nouveau cinéma, d'une nouvelle narration et d'une nouvelle utilisation du temps et de l'espace, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui par le biais de certains fils spitiruels comme Quentin Tarantino ou Robert Rodriguez. Géniteur du western spaghetti, un style qui allait révolutionner un genre tout entier, c'est en 64 avec Pour une poignée de dollars, qu'il entamait sa 'Trilogie Dollars' (Pour une poignée de Dollars, Pour quelques dollars de plus et Le Bon la Brute et le Truand) qui allait faire de lui un cinéaste culte et révéler Clint Eastwood au public mondial. Aujourd'hui encore, tout le monde se souvient avec précision de l'humour cynique de l'homme sans nom, de l'harmonica, de la montre, des duels théatralisés et des musiques dantesques d'Ennio Morricone. Retour sur une carrière et un film testament !

Plus jeune assistant réalisateur d'Italie, Sergio Leone fit ses classes sur un certain nombre de projets ambitieux comme Quo Vadis (1951), Hélène de Troie (1956), Les derniers jours de Pompeï (1959), Ben-Hur (1959), Le colosse de Rhodes (1961) et Sodome et Gomorhe (1962). Deux ans après ce dernier, il devait définitivement laisser parler son amour du cinéma et s'installer comme un des meilleurs metteurs en scène de tous les temps .

Une fois le tournage de Duck, you sucker ! (Il était une fois... La Révolution) achevé, il s'attela au projet de sa vie : Once upon a time in America (Il était une fois en Amérique), film qui devait conclure sa Trilogie Américaine (Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois... La Révolution, Il était une fois en Amérique) d'une manière sublime et intemporelle. Il mit - tenez vous bien - 12 ans à mettre sur pied ce film testament. Après avoir bataillé durant de longues années pour acheter les droits du roman The Hoods d'Harry Grey (sur lequel est basé son film), Leone passa dix

|

Leone sur le tournage de OUATIA |

années à accumuler les frustrations et les humiliations. Personne ne semblait vouloir prendre le risque de monter une histoire aussi violente et pessimiste. Finalement, il fit la rencontre à Cannes du producteur Arnon Milchan (président de Regency, qui a produit entre autres, Fight Club, L.A. Confidential, Heat, Tueurs nés, Pretty Woman, JFK, Brazil, King of Comedy...) énorme admirateur du réalisateur romain, qui s'empressa d'accepter de produire son nouvel ouvrage. [1].

Leone sort son script du placard et le film est enfin en chantier. Après avoir pensé situer son film dans le milieu français de New York (Depardieu et Jean Gabin furent approchés pour jouer Noodles jeune et vieux), il finit par planter son décor dans le milieu juif du Lower East Side de la même ville. C'est finalement l'immense Robert de Niro qui hérita un des plus beaux rôles de sa carrière. Malgré l'obstacle de la langue, jamais Leone ne s'entendit aussi bien avec un acteur qu'avec De Niro. Ce dernier, malgré de longues années de collaboration avec son alter-ego Martin Scorcese, révéla que l'osmose avec le réalisateur italien fut totale. A ses côtés, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, Treat Williams et la débutante déjà sublime (12 ans !) Jennifer Connely complètent un casting de premier ordre. Dans un premier temps, Leone envisagea de tourner les "extérieurs" dans le légendaire studio Cinecitta à Rome. Mais séduit par les repérages effectué à Big Apple, il chargea le brillant et regretté Carlo Simi (directeur artistique qui a également officié sur Pour une poignée de dollars, Django, Pour quelques dollars de plus, Le Bon la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest...) d'habiller trois rues entières dans le style années 30, plaquant d'immenses structures sur des immeubles new-yorkais existants.

Après un tournage fleuve (de juin 1982 à avril 1983), qui mènera l'équipe de New York à la Floride, de Paris à Rome, de Venise au New Jersey , le film est projetté à Cannes hors-compétition en avant-première mondiale et dans sa version director's cut de 3h40. Au terme de la projection, le public cannois réserve une standing ovation méritée de plus de quinze minutes à l'équipe du film. C'est un triomphe publique et critique incontestable. Outre-Atlantique, il en sera bien autrement.

Leone avait préalablement au tournage signé un contrat avec la Ladd Company - qui distribuait le film pour la Warner - pour un film d'une durée de 165 min maximum. Le réalisateur italien ne put se résoudre à faire des coupes dans ce qu'il estimait (avec raison !) être une structure parfaitement homogène. La Warner Bros organisa donc elle-même les coupes en faisant appel au chef monteur de Police Accademy (!), Robert Brown (monteur également sur L'Arme Fatale 3, Le Client, Sauvez Willy 2, L'ombre et la proie...) ramenant le film à une durée de 2h40, soit amputé d'une heure, ruinant totalement la structure complexe faites de nappes temporelles habiles et savamment étudiées. Les scènes furent donc toutes remontées dans l'ordre chronologique. Le long-métrage était devenu laborieux et dénué d' intérêt. L'accueil au pays de l'Oncle Sam fut logiquement désastreux et le long-métrage fut crucifié par la critique. Ulcéré, abattu de voir ainsi son film fétiche dépecé, Leone fit une première crise cardiaque dont il ne se remit jamais vraiment. Restauré dans sa version d'origine lors de sa sortie en vidéo et lors de sa diffusion sur les chaînes du câble, les américains purent enfin apprécier cet authentique chef d'oeuvre, dont chaque plan porte la marque du génie, à sa juste valeur.

En 89, l'année de sa mort (soit 5 ans après la sortie d' Il était une fois en Amérique), Leone cherchait à mettre en scène Les 900 journées de Leningrad, avec Robert de Niro, devenu son acteur fétiche, dans le rôle titre. Il n'eut pas le loisir de mener ce projet à terme. Dieu sait quel autre chef d'oeuvre il nous réservait.

----As boys, they said they would die for each other. As men, they did.

----As boys, they said they would die for each other. As men, they did.

David "Noodles" Aaronson (Robert de Niro), vieil homme fatigué par la vie rend visite dans le quartier juif du Lower East Side de New York à Fat Moe Gelly, un ami d'enfance et ancien membre du gang auquel il appartenait il y a bien longtemps. A l'occasion de cette rencontre inattendue après tant d'années de mutisme, Noodles voit défiler devant ses yeux les images de son enfance dans le quartier, sa passion ébétée pour la jeune danseuse Déborah Gelly, ses compagnons, son meilleur ami Max Bercowicz (James Woods), la prohibition, leur ascension fulgurante - et leur inévitable chute - dans le milieu de la pègre.

Souvent manipulés par nos instincts les plus bas, il nous est souvent aisé de trouver les mots pour critiquer un film que nous n'apprécions pas. En face d'une oeuvre admirable et hypnotique, l'enthousiasme demeure parfois muet. Le silence s'installe, nous sommes les victimes consentante d'une contemplation extatique, intemporelle. Il y a trop de richesses dans ce film pour mettre l'accent sur certaines en occultant les autres.

Véritable bijou, le script passa par un nombre impressionnant de versions avant d'être finalisé. Pas moins de 8 scénaristes-dialoguistes y apporteront leur pierre : Sergio Leone, Leonardo Benvenuti

Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini, Ernesto Gastaldi et enfin Stuart Kaminsky, responsable de la version anglaise du script. De construction complexe, toute en flashback, aux éclatements parfaitement gérés, le scénario est d'une richesse thématique extraordinaire. Aucun film n'embrasse autant de passions humaines et ne les fait éclore dans une mosaïque de genres aussi étendue. L'amitié, l'amour, la jalousie, la cupidité, la joie, la bêtise, la tristesse, la désillusion, la mélancolie... Tous ces sentiments se heurtent, s'agressent, se complètent dans des scènes qui vont de la bouffonnerie (la naissance du fils du chef de la police Danny Aiello) à la poésie de l'enfance (Noodles observant la danse de Deborah, caché dans les toilettes), en passant par la violence (le temps de la prohibition), le désespoir... Toutes les joies et les détresses de l'humanité naissent et meurent sous nos yeux dans une débauche de fureur et de paix. [2]

Robert de Niro, habité par son rôle comme à son habitude, a néanmoins rarement semblé aussi inspiré que sous la direction du réalisateur italien. La composition multiple de son personnage est fascinante. Il est à la fois cet homme âgé, usé, désabusé, aux gestes lents, conscient d'avoir raté une partie de sa vie, mais peut-être en route vers une certaine paix intérieure. Mais aussi, dans les |

Noodles ou le paradis perdu |

scènes situées dans les années 30, il est ce jeune impulsif, tiraillé entre la tendresse de l'amour et le goût de la violence qui l'environne et l'aspire. James Woods, sarcastique et inquiétant, Elisabeth Mc Govern, toute en finesse et en fragilité, Joe Pesci, égal à lui même, Tuesday Weld, Treat Williams, James Hayden, William Forsythe... Un casting intelligent et magnifié par un des plus grands directeurs d'acteurs qui fut. [3]

Oeuvre monumentale de près de quatre heures, magistrale et envoûtante, sublimée par la musique d'Ennio Morricone et la photographie de Tonino Delli Colli (Le Bon la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Ginger et Fred, Lune de Fiel, La vie est belle...), sur la mémoire, sur le temps irrévocablement passé, sur le regret, le remords, l'amour. A-t-on un jour illustré de manière aussi mélancolique la prise de conscience d'avoir gâché sa vie et ce qui nous était offert ? Quelques mots, prononcés par Noodles résument à eux seuls ce désespoir de jeunesse brisée qui, avec le temps, s'est peut-être approché de la sérénité. A son ami Fat Moe, lui aussi vieilli et fatigué, qui lui demande ce qu'il a fait durant toutes ces années d'absence, il répond simplement : "Je me suis couché de bonne heure." [4]

Ennio Morricone ou le monument musical

Once upon a time in America est le film testament de Sergio Leone... Un monument bouleversant du septième art qui permet à Ennio Morricone de délivrer les meilleures partitions de sa carrière après The Mission de Roland Joffé, composé deux ans plus tard. Ces thèmes incarnent à la perfection toute la nostalgie et la tristesse du film, chargés qu'ils sont d'une émotion délicate et palpable. Nous vibrons au son des notes de la flûte de pan de Gheorghe Zamfir, qui est à Once upon a time in America ce que l'harmonica était à Once upon a time in the West. Jamais Morricone n'avait été aussi mélodique, aussi profond et déchirant. Cette bande-originale, chef d'oeuvre tétanisant, fut injustement oublié de la course aux récompenses. Les officiels de la Ladd Company (oui oui, les mêmes qui massacrèrent le film aux USA) oublièrent en effet de rendre la bande son d'Ennio Morricone éligible pour les nominations aux Oscars, où le compositeur romain aurait certainement remporté la statuette du Meilleur Soundtrack de l'année. C'est Maurice Jarre qui sortit vainqueur cette année là pour A passage to India, ultime film de David Lean (Le Pont de la Rivière Kwai, Lawrence d'Arabie, Docteur Jivago). Une injustice à l'image du statut sous-estimé de cette véritable perle cinématographique, véritable plaidoyer pour un certain cinéma à jamais perdu.

Ciao Sergio !

[1] Pour l'anecdote, Milchan tient un petit rôle dans le film, celui du chauffeur de limousine

[2] Bernard Sellier

[3] idem

[4] idem